日本史上、最も有名な成り上がりストーリーといえば、農民から天下人になった豊臣秀吉(とよとみ ひでよし)の人生ですよね。 しかし、その秀吉の影には、彼を生涯支え続け、天下統一を実質的に「形」にした、もう一人の天才がいたことをご存知でしょうか?

その名は、豊臣秀長(とよとみ ひでなが)。秀吉のたった一人の実の弟です。

2026年の大河ドラマ「豊臣兄弟!」の主人公として注目を集める彼は、歴史ファンの間で「日本史上最高の弟」「理想のナンバー2」として絶大な人気を誇ります。

「秀吉の弟だから出世しただけでしょ?」 「具体的に何をした人なの?」 「彼が生きていれば、豊臣家は滅びなかったって本当?」

そんな疑問を抱いている方も多いはずです。 この記事では、豊臣秀長の生涯を、最新の歴史研究に基づき、6000文字を超える圧倒的なボリュームで徹底解説します。 二人の最強兄弟がどのように乱世を駆け抜け、そして秀長の死がなぜ歴史を大きく変えてしまったのか。高校生のみなさんにも分かりやすく、ドラマチックに紐解いていきましょう。

豊臣秀長の歴史:農村で育った「小竹」の原点

豊臣秀長の歴史は、尾張国(愛知県名古屋市)の貧しい農村から始まります。

出生と名前の秘密

豊臣秀長は1540年(天文9年)、秀吉の数年後に生まれました。幼名は小竹(こちく)と言います。 父は木下弥右衛門、母はなか(大政所)です。

秀吉とは異父兄弟(お父さんが違う)という説が有名ですが、本当のところは分かっていません。しかし、この二人が血の繋がりを超えた、深い「信頼の絆」で結ばれていたことは間違いありません。

兄の秀吉が早々に家を飛び出し、針を売ったり今川家に仕えたりと放浪していた間、秀長は母を助け、黙々と田んぼを耕して暮らしていました。この「真面目で堅実な性格」こそが、後の秀長の強みとなります。

豊臣家の家系図

兄・豊臣秀吉との再会と武士への転身

秀吉が織田信長(おだ のぶなが)に仕えて出世し始めると、秀吉は弟を呼び寄せます。 「小竹、お前も武士になれ。俺を支えてくれ」 こうして秀長は鍬(くわ)を捨て、刀を握ることになりました。これが豊臣秀長の武士としてのスタートです。この時、名前を木下小一郎(きのした こいちろう)と改めました。

秀長は、派手な兄とは違い、非常に冷静で几帳面な性格でした。秀吉が現場で暴れ回る一方で、秀長は軍の食料を管理したり、兵士を集めたりといった、地味ですが欠かせない裏方の仕事を完璧にこなしていきました。

豊臣秀長の生涯:信長時代に磨かれた「実務の才能」

織田信長のもとで、秀吉は猛スピードで出世していきます。その全過程において、豊臣秀長は常に兄の「右腕」として同行しました。

墨俣一夜城と兵站の学び

美濃(岐阜県)攻略の際、秀吉が敵地のど真ん中に城を築いたという「墨俣一夜城(すのまたいちやじょう)」。 この伝説的な成功を裏で支えたのが秀長でした。

川の上流から木材を流し、現地で一気に組み立てる。この複雑な「物流(ロジスティクス)」を現場で管理し、資材が途切れないように調整したのは、几帳面な秀長だったと言われています。

戦国時代の戦(いくさ)は、単に槍で突くだけではありません。 兵士たちの食事(兵糧)をどう集めるか。 武器や弾薬をどう運ぶか。

これを専門用語で「兵站(へいたん)」と言います。秀長はこの時期、兄の無茶な作戦を成功させるための兵站能力を徹底的に磨きました。

長浜城主時代と調整役としての開花

1573年、秀吉が近江(滋賀県)の長浜城主になると、秀長も重要な役職を任されます。 秀吉が戦場へ出かけて留守の間、城を守り、領地を治めていたのは秀長でした。

彼は、新しく豊臣家臣となった地元の武士たち(石田三成など)をまとめ上げ、組織としての豊臣家を形作っていきました。

また、隣国の大名や寺社勢力との交渉も秀長の役割でした。 兄の秀吉は気が強く、敵を作りやすい性格でしたが、温厚な秀長が間に入ることで、揉め事が丸く収まることが多かったのです。

この「調整役(バランサー)」としての才能が、のちの天下統一で大きな武器になります。

豊臣秀長の歴史を動かした「中国大返し」の真実

1582年、主君・織田信長が本能寺の変で亡くなります。 この大事件において、豊臣秀長は「歴史を決定づける仕事」を成し遂げました。

200kmを走破した完璧なロジスティクス

岡山県で毛利軍と戦っていた秀吉軍は、信長の死を知ると即座に京都へ向かいます。これが伝説の「中国大返し」です。 約200kmの距離を数万の軍勢が10日足らずで駆け抜ける。これ、普通は不可能です。兵士が飢えて脱落するか、疲れて動けなくなるからです。

しかし、秀吉軍は万全の状態で京都に到着しました。 なぜなら、秀長が事前に、移動ルート沿いの村々に金を払い、「おにぎり」や「松明(たいまつ=夜の明かり)」を完璧に準備させていたからです。

兵士たちは、走りながら補給を受け取り、ノンストップで進軍できました。 秀長のこの「兵站力」がなければ、秀吉は明智光秀(あけち みつひで)を倒せず、天下人になることもなかったでしょう。

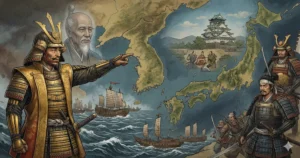

豊臣秀長の生涯:総大将として挑んだ「四国・九州征伐」

秀吉が天下人への道を突き進む中、豊臣秀長はもはや単なる「弟」ではなく、豊臣軍の「最高司令官」としての地位を確立します。

四国征伐:10万の大軍を指揮する総大将

1585年、秀吉は四国の覇者・長宗我部元親(ちょうそかべ もとちか)を攻めます。 この時、秀吉は京都での政治を優先し、弟の秀長を「総大将」に任命しました。

秀長は、他家からの援軍(毛利家や宇喜多家)を含む10万以上の巨大な連合軍を、一人の不満も出さずに完璧に統率しました。

結果、わずか1ヶ月ほどで長宗我部軍を降伏させます。 さらにすごいのは、その後の対応です。秀長は、必死に抵抗した元親を許し、土佐(高知)一国を安堵(あんど=領地として保証)しました。

「敵を滅ぼすのではなく、豊臣の臣下に変える」。 この秀長の寛大で合理的な政治判断が、四国の安定をもたらしました。

九州征伐:戦国最強の島津軍を正面から破る

1587年、今度は九州の島津義久(しまづ よしひさ)との戦いです。 ここでも秀長は、日向方面軍の総大将として10万以上の大軍を率いました。 島津軍は「釣り野伏せ」という得意の戦法を持つ戦国最強の軍団でしたが、秀長は冷静でした。

「根白坂(ねじろざか)の戦い」において、秀長は鉄壁の陣地を築き、島津軍の決死の突撃を圧倒的な火力(鉄砲)で粉砕しました。

勝利した後、秀長はまたしても、島津氏の領地(薩摩・大隅)を安堵するという温情を見せました。 九州の大名たちは、秀長の「強さ」と「優しさ」に心酔し、豊臣政権への忠誠を誓いました。

豊臣秀長の功績:大和郡山100万石と内政の手腕

戦いだけでなく、豊臣秀長は「政治家」としても超一流でした。

統治最難関の地「大和国」の平定

1585年、秀長は奈良県を中心とする大和国、さらに和歌山や大阪南部を合わせた約100万石の支配を任されます。 当時の大和(奈良)は、東大寺や興福寺といった巨大な寺院勢力が独自の法律を持ち、僧兵(武装した僧侶)が暴れ回る、日本で最も治めるのが難しい土地でした。

秀長は、力だけでお寺を抑え込むようなことはしませんでした。

「信仰や伝統は尊重する。その代わり、新しいルール(太閤検地など)は守ってもらう」 と、何度も対話を重ね、時には寺の修理代を援助してプライドを立てることで、平和的に検地を成功させました。

これが「北風と太陽」のような秀長流の統治術です。これにより、大和は豊臣政権にとって、最も安定した豊かな経済基盤となりました。

大和郡山城の見どころと歴史

秀長の居城である大和郡山城(やまとこおりやまじょう)は、彼の権力と実務能力の象徴です。 急ピッチで城を広げるため、石垣の材料が足りなくなると、領内の古いお地蔵様や墓石を石垣に埋め込みました。

これが今も観光名所となっている「逆さ地蔵(さかさじぞう)」です。 これはバチ当たりな行為に見えますが、当時の人々は「仏様の力で城を守ってもらう」とポジティブに捉えていました。秀長は、人々の心理を操るのもうまかったのです。

豊臣秀長の功績:徳川家康を従わせた「最強の外交」

秀吉の天下統一において、最大のライバルは徳川家康(とくがわ いえやす)でした。 家康は戦で勝っても秀吉に頭を下げようとしません。秀吉は激怒し、「もう一度戦だ!」と息巻いていました。

母を人質に出すという奇策の裏側

もし再戦すれば、日本は再び戦火に包まれます。 そこで秀長は、兄をなだめ、ある驚愕の提案をします。

「兄さん、家康殿を安心させるために、私たちの実の母(大政所)を人質として江戸へ送りましょう」

自分の母を敵地へ送るという、なりふり構わぬ誠意。 これにはさすがの家康も驚愕し、「秀吉公、いや秀長殿の誠意に免じて、上洛(じょうらく=京都に来ること)しましょう」と、ついに秀吉に臣従しました。

もし秀長の冷静な調整がなければ、家康との全面戦争が起き、秀吉の天下はここで終わっていたかもしれません。秀長は、戦わずして最強の敵を味方に変えたのです。

豊臣秀長の人柄と絆:兄秀吉との役割分担

豊臣秀長がなぜ「最高の弟」なのか。それは、秀吉という「強すぎる光」を、生涯「影」として支え続けたからです。

「表」の秀吉と「裏」の秀長

二人の性格はまさに対照的でした。

- 豊臣秀吉: アイデアマン、派手好き、感情の起伏が激しい、人たらし。まさに「太陽」のような存在。

- 豊臣秀長: 実務家、堅実、温厚で謙虚、理詰めで考える。まさに「大地」のような存在。

秀吉が「天下統一するぞ!」と無茶な夢を語ると、秀長が「じゃあ予算と食料はこうしましょう」と現実の計画に落とし込む。

秀吉が家臣に怒り散らすと、秀長が後で「兄も悪気はないんだ」とフォローする。 この完璧な「役割分担」があったからこそ、二人は百姓からトップへ登り詰められたのです。

逸話に見る「怒らない」秀長

当時の記録には、「秀長公が怒った顔を見た者がいない」と書かれています。 ある時、家臣が大きな仕事のミスをしました。秀吉なら手討ち(処刑)にしてもおかしくない場面でしたが、秀長はこう言いました。

「人間は間違いを犯すものだ。お前はこれまでよく働いてくれた。このミスを次に活かしなさい」 と、笑顔で許しました。 その家臣は感激して、生涯秀長のために忠誠を誓ったといいます。恐怖ではなく「恩義」で人を動かす。これが秀長の真骨頂でした。

豊臣秀長の死因と最期:早すぎる別れ

そんな完璧な秀長にも、死神の足音が近づきます。 1591年(天正19年)1月、豊臣秀長は大和郡山城で病に倒れます。

死因は「積(しゃく)」

当時の記録によると、死因は「積(しゃく)」と呼ばれる病気でした。現代の病名で言えば、胃がんや肝臓がんといった内臓疾患の末期だったと考えられます。

九州征伐や小田原征伐など、長年の過酷な実務と遠征の疲れが、彼の体を限界まで蝕んでいたのです。

秀吉は、弟の病状を知ると狼狽し、京都の寺社に「秀長の病気を治してくれたら多額の寄付をする」と必死に祈祷させました。自分自身も城へ駆けつけ、病床の弟の手を握り続けました。

しかし、願いは届かず、秀長は52歳という若さで息を引き取りました。

もし豊臣秀長が長生きしていたら?歴史IF考察

歴史家の多くが、「豊臣秀長の死こそが、豊臣家滅亡の始まりだった」と語ります。 なぜなら、彼の死によって豊臣政権から「ブレーキ」と「バランサー」が同時に失われてしまったからです。

朝鮮出兵はなかった?

秀長の死の翌年、秀吉は無謀な「朝鮮出兵(文禄・慶長の役)」を開始します。

もし、兵站の天才である秀長が生きていれば、どうなったでしょうか? 彼は数字を突きつけて、「兄さん、船も食料も足りません。海を越えるのは不可能です」と、命をかけて止めたはずです。

そして秀吉も、弟の言うことなら聞いたでしょう。 朝鮮出兵がなければ、豊臣の国力は温存され、家臣団の分裂も起きませんでした。

「秀次事件」は起きなかった?

秀吉が自分の甥・豊臣秀次(ひでつぐ)を自害に追い込んだ事件。

秀長は秀次にとっても良き叔父であり、相談役でした。秀長が生きていれば、実子(秀頼)が生まれて焦る秀吉と、立場が危うくなる秀次の間に立ち、クッションとなってこの悲劇を防いだ可能性が非常に高いです。

内部抗争が起きなければ、豊臣家の結束は保たれたはずです。

徳川家康は天下を取れなかった?

関ヶ原の戦いの原因は、豊臣家臣団が「武断派(軍人)」と「文治派(官僚)」に分かれて喧嘩したことです。 秀長は、その両方から尊敬される唯一のリーダーでした。

彼が生きていれば、家臣同士の喧嘩は起きず、家康も付け入る隙がありませんでした。 徳川の時代ではなく、豊臣の時代がもっと長く続いていたかもしれません。

まとめ:豊臣秀長は豊臣家の「魂」だった

いかがでしたでしょうか。 豊臣秀長の歴史と生涯をまとめます。

- 最強の補佐役: 兵站、内政、交渉のすべてを完璧にこなし、兄の天下取りを「現実」にした実務の天才。

- 温厚な人格者: 「怒った顔を見たことがない」と言われるほどの徳を持ち、徳川家康ら強敵からも深く信頼されていた。

- 歴史の要石: 彼の死によって豊臣政権のバランスが崩れ、崩壊へのカウントダウンが始まった。

豊臣秀長は、自分は決して主役になろうとはしませんでした。しかし、彼という存在がなければ、豊臣秀吉の栄光も、天下統一という偉業もありませんでした。 「一人が万人のために尽くせば、天下は治まる」。 秀長が残した「調和」の精神は、現代の私たちの組織や人間関係においても、大切な教訓を与えてくれています。

大河ドラマ「豊臣兄弟!」では、この「最高の弟」の切なくも熱い生き様がどのように描かれるのか。仲野太賀さんが演じる、強くて優しい秀長の姿に、日本中が魅了されることでしょう!