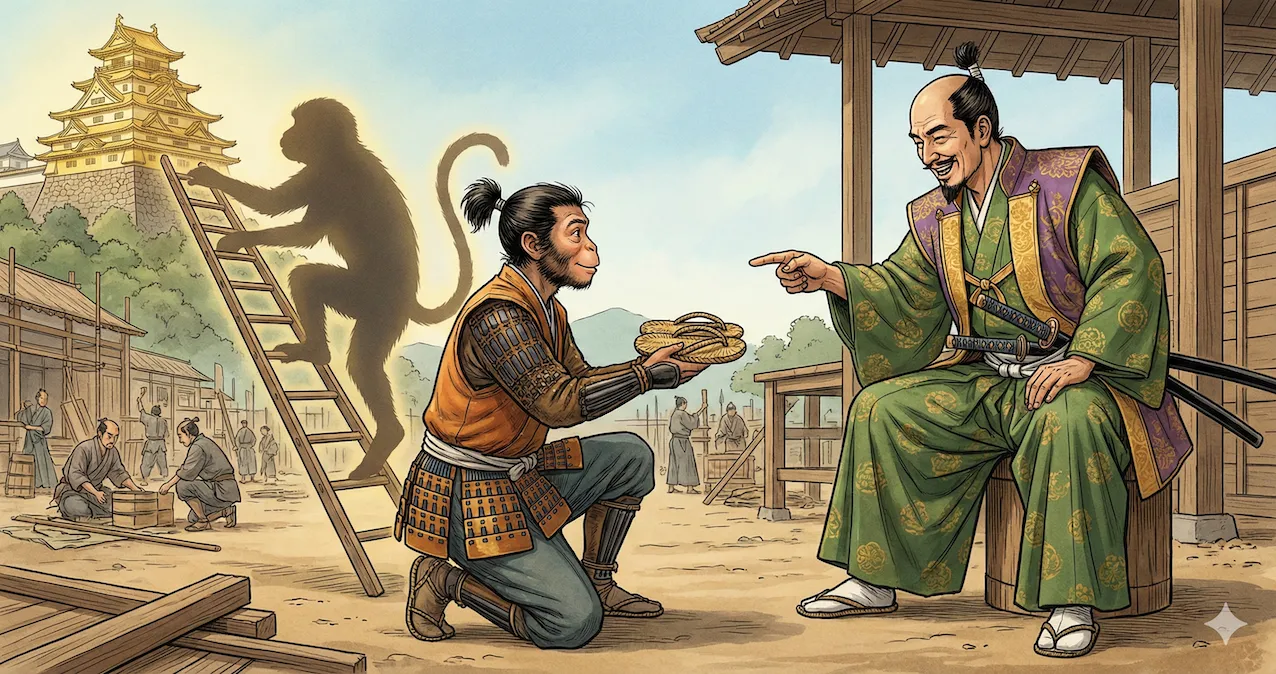

日本史上、最も有名なあだ名といえば何を思い浮かべますか? おそらく、多くの人が「豊臣秀吉(とよとみ ひでよし)」の「猿(さる)」を挙げるでしょう。

「秀吉は顔が猿に似ていたから猿と呼ばれた」 「織田信長にいつもサル!と呼ばれていじめられていた」

そんなイメージを持っている方が多いかもしれません。しかし、歴史を深く紐解いていくと、この「猿」というあだ名は単なる悪口ではなく、秀吉が天下を取るための最強のセルフプロデュース術だったことが見えてきます。

この記事では、豊臣秀吉がなぜ猿と呼ばれたのかという由来から、彼がそのあだ名をどう利用して出世したのか、そして意外な史実のあだ名「ハゲネズミ」との関係まで、6000文字を超えるボリュームで徹底解説します。高校生のみなさんにも分かりやすく、戦国一の出世頭が仕掛けた「言葉の戦略」を紐解いていきましょう!

豊臣秀吉と「猿」の由来。本当に顔が似ていたのか?

まず、みなさんが一番気になる「なぜ猿と呼ばれたのか」という由来について解説します。

結論から言うと、豊臣秀吉が猿と呼ばれた最大の理由は、やはりその容姿にありました。しかし、単に「似ていた」というだけでなく、当時の価値観や秀吉自身の戦略が複雑に絡み合っています。

幼少期からの呼び名「日吉丸」との関連

秀吉の幼名は「日吉丸(ひよしまる)」と伝えられています。 この名前の由来とされる尾張国の中村にある「日吉神社」は、猿を神の使い(神使)とする山王信仰と深い関わりがあります。

子供の頃から「日吉神社の神の使いである猿に似ている」と言われていた、あるいは日吉丸という名前自体が猿を連想させたことから、自然と「猿」という呼び名が定着していったという説があります。つまり、武士になる前の、もっとも純粋な村の少年時代からのニックネームだった可能性があるのです。

宣教師ルイス・フロイスが記した秀吉の容姿

当時の日本を訪れていた宣教師ルイス・フロイスは、その著書『日本史』の中で秀吉の容姿について非常に興味深い記述を残しています。

「彼は身長が低く、醜い容貌をしていた。手には指が6本あり、目は飛び出していた。その様子はまさに猿のようであった」

このように、当時の外国人から見ても、秀吉の第一印象は「猿に近いもの」だったようです。秀吉は戦国武将としては非常に小柄で、身のこなしが軽く、表情が豊かでした。じっとしていられない性格や、素早い動き、そして独特の顔つきが、人々に猿を強く連想させたのは間違いありません。

織田信長は豊臣秀吉を本当に猿と呼んでいたのか?

教科書やドラマでは、織田信長が「おい、猿!」と叫ぶシーンがお決まりですが、事実は少し異なります。

結論として、織田信長が秀吉を猿と呼んでいたという明確な証拠(当時の手紙など)は、実はほとんど見つかっていません。

史実のあだ名は「ハゲネズミ」だった

意外な事実ですが、信長が秀吉を呼ぶ際に使っていたことが確実な言葉は、猿ではなく「ハゲネズミ(禿げ鼠)」です。

これは、信長が秀吉の妻・ねねに送った有名な手紙(書状)の中に残っています。 夫婦喧嘩をして信長に泣きついたねねに対し、信長は「あのようなハゲネズミ(秀吉)が、あなたのような素晴らしい奥方をもらえるはずがない。自信を持って堂々としていなさい」と励ましています。

主君が部下の妻に送る手紙の中で使われるほどの言葉ですから、日常的に信長は秀吉を「ネズミのような男だ」と認識していた可能性が高いのです。

なぜ「猿」のイメージが定着したのか?

では、なぜ現代の私たちは「秀吉=猿」と信じ込んでいるのでしょうか。 その大きな理由は、江戸時代に爆発的にヒットした読み物『絵本太閤記(えほんたいこうき)』などの影響です。

江戸時代の庶民にとって、百姓から天下人にまで登り詰めた秀吉はヒーローでした。そのヒーローに親しみを持たせるために、ネズミよりもキャラクターとして立たせやすい「猿」という設定が強調され、おもしろおかしく描かれたのです。

ドラマや漫画がそのイメージを引き継いだ結果、現代の「猿」のイメージが完成しました。

豊臣秀吉の戦略。あだ名を「武器」に変えた人心掌握術

ここで、秀吉の本当の凄さが発揮されます。 普通、上司や周囲から「猿」や「ハゲネズミ」とバカにされたら、誰だって嫌な気持ちになりますよね。しかし、秀吉は違いました。

結論を言えば、秀吉はこの蔑称(べっしょう)をあえて受け入れ、自分のブランドとして利用する「セルフプロデュース」を行いました。

道化(どうけ)を演じて警戒心を解く

戦国時代は、家柄やプライドが何よりも重んじられた時代です。 そんな中、百姓上がりの秀吉が急速に出世すれば、周囲のエリート武士たち(柴田勝家など)から嫉妬され、足を引っ張られるのは目に見えていました。

そこで秀吉は、あえて「私はただの猿ですよ」と道化のように振る舞いました。 「キーキー!」と猿の真似をして信長を笑わせたり、人前でわざと失敗してみせたりすることで、「あいつは能力はあるけれど、所詮は猿だ。天下を狙うような野心はない」と周囲を油断させたのです。

これは現代のビジネス用語でいう「心理的安全性」を逆手に取った戦略です。相手の懐に飛び込み、警戒心をゼロにした状態で、自分に有利な状況を作り出す。秀吉の「人たらし」の原点は、この猿というあだ名を受け入れる心の広さと計算高さにありました。

唯一無二の「親しみやすさ」という武器

また、秀吉は「猿」と呼ばれることで、当時の農民や足軽といった身分の低い人々から絶大な支持を得ました。 「あの猿と呼ばれているお方が、今は殿様になっている。俺たちも頑張ればあのお方のようになれるかもしれない」

難しい言葉で威張り散らす大名が多い中で、あだ名で呼ばれることを許す秀吉は、民衆にとって「自分たちの代表」のように感じられました。 「猿」というあだ名は、秀吉と民衆の距離を一気に縮める、最強のマーケティング・ツールだったのです。

豊臣秀吉の体質。指が6本あったという伝説

秀吉が「猿」と呼ばれた背景には、もう一つ物理的な特徴があったと言われています。 それが、前述したフロイスの記述にもある「多指症(たししょう)」、つまり右手の親指が2本あり、指が合計6本あったという説です。

前田利家が書き残した証拠

この説は単なる噂ではありません。秀吉の親友であった前田利家(まえだ としいえ)が、自身の回顧録の中で「秀吉は右の親指が一つ多く、信長様からは『六ツ(むつ)』と呼ばれていた。秀吉はそれを気にして、いつも隠していた」とはっきりと書き残しています。

当時の社会では、身体的な特徴が違うことは「異形(いぎょう)」として恐れられたり、バカにされたりする対象でした。 秀吉が「猿」と呼ばれたのは、こうした指の特徴も含めて、人間離れした存在(あるいは動物に近い存在)として見られていたという、当時の厳しい差別の反映でもあったのです。

しかし、秀吉はこのコンプレックスさえも、圧倒的な努力と結果でねじ伏せました。 指が1本多いことを「人より多く働ける」「人より強く槍を握れる」というポジティブな意味に変えていったのか、あるいはその悔しさをバネにしたのか。彼の不屈の精神は、猿というあだ名の裏側に隠された、こうした身体的な特徴への葛藤からも生まれていたのかもしれません。

豊臣秀長との対比。あだ名のない弟の重要性

秀吉が「猿」という強烈なキャラクターで世間を騒がせていた一方で、弟の豊臣秀長(とよとみ ひでなが)には、こうした動物に例えられるようなあだ名はありません。

堅実な「小一郎」がいたからこそ「猿」は輝けた

秀長は通称を「小一郎(こいちろう)」と言い、信長からもそう呼ばれていました。 秀吉が「猿」として表舞台で奇抜なパフォーマンスを行い、人々の注目を集める役割だとしたら、秀長は「人間」として、冷静に、事務的に、そして誠実に組織を支える役割でした。

もし、豊臣兄弟が二人とも「猿」のようなキャラクターだったら、組織は混乱し、信頼を得ることはできなかったでしょう。 秀吉が「猿」という仮面をかぶって自由に立ち振る舞えたのは、後ろで秀長が「常識ある、信頼できるナンバー2」として睨みを利かせていたからです。

兄のあだ名は、弟の堅実さがあって初めて、平和な統治のための「愛称」へと昇華されたのです。

天下人・豊臣秀吉と「猿」の終わりの始まり

秀吉が天下を取り、「太閤(たいこう)」と呼ばれるようになると、さすがに周囲で「猿」と呼ぶ者はいなくなりました。 しかし、あだ名を使わなくなったことと引き換えに、秀吉の「人たらし」の魔法も少しずつ解けていったように見えます。

孤独な権力者と消えたあだ名

秀吉が神格化され、「日輪の子」として崇められるようになると、彼はかつての親しみやすさを失っていきました。 身近にいた弟・秀長や、良き相談相手だった千利休(せんの りきゅう)を失うと、秀吉は猜疑心(さいぎしん)の塊となり、残酷な粛清を繰り返すようになります。

「猿」と呼ばれて笑っていた頃の秀吉には、多くの人が自発的に協力してくれました。しかし、誰からもあだ名で呼ばれなくなった晩年の秀吉には、恐怖で従うイエスマンしかいなくなりました。

秀吉が自分自身を「猿」という親しみやすい枠組みから切り離し、絶対的な権力者として振る舞い始めたこと。それが、豊臣政権崩壊の遠因だったのかもしれません。

まとめ:豊臣秀吉にとって「猿」とは何だったのか

いかがでしたでしょうか。 豊臣秀吉と「猿」というあだ名の歴史についてまとめます。

- 由来: 容姿のほか、幼名「日吉丸」や多指症などの特徴が重なり、自然と定着した。

- 実像: 信長が呼んでいた確実な記録は「ハゲネズミ」だが、江戸時代の読み物で「猿」が一般化した。

- 戦略: 秀吉は「猿」という蔑称をあえて受け入れることで、周囲の警戒を解き、民衆の親しみを得る最強の武器に変えた。

秀吉の人生は、自分に貼られた「マイナスのレッテル」を、知恵と行動力で「プラスのブランド」に書き換えた歴史でもあります。 あだ名一つとっても、そこには戦国時代を生き抜くための緻密な計算と、強靭な精神力が宿っています。

2026年の大河ドラマ「豊臣兄弟!」では、秀吉がどのように「猿」と呼ばれ始め、それをいかにして天下取りのエンジンに変えていったのか。 そして、その影で兄のキャラクターを支え続けた秀長の苦労がどのように描かれるのか、今から楽しみですね!