日本史の中で最もドラマチックな人生を送った人物は誰か? と聞かれたら、多くの人が「豊臣秀吉(とよとみ ひでよし)」の名前を挙げるでしょう。

「百姓から天下人になった男」 「日本一の出世頭」

そんなキラキラしたサクセスストーリーのイメージの一方で、晩年の残酷な粛清や無謀な戦争など、恐ろしい一面も持っています。秀吉という人物は、非常に多面的で、知れば知るほど底知れない魅力と怖さを併せ持っています。 秀吉は、一体どのような魔法を使って、身分制度の厳しかった戦国時代を勝ち抜いたのでしょうか? そして、なぜ絶頂期の後に悲劇が訪れたのでしょうか?

この記事では、豊臣秀吉の歴史を圧倒的なボリュームで徹底解説します。若き日の「人たらし」の極意から、日本を根本から作り直した革命的な政策、そして歴史のターニングポイントとなった弟・豊臣秀長の死まで、当時の社会情勢や心理描写を交えながら、分かりやすく紐解いていきましょう。

豊臣秀吉の歴史:どん底から始まった「猿」の青春

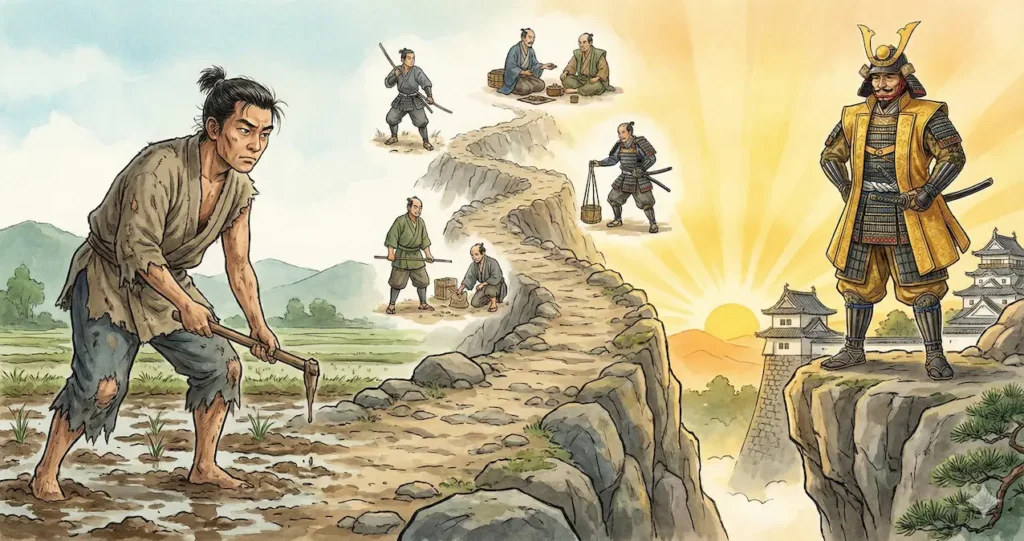

秀吉の歴史は、他のどんな武将よりも低い場所、つまり社会の最底辺からスタートしました。これは当時の常識では、あり得ないことだったのです。

尾張の貧しい農民の子として誕生。放浪の日々

1537年(天文6年、諸説あり)、秀吉は尾張国(現在の愛知県名古屋市)の中村という小さな村で生まれました。 幼名は日吉丸(ひよしまる)。 父は木下弥右衛門(きのした やえもん)という織田家の足軽(あしがる=一番下の兵士)でしたが、秀吉がまだ物心つく前に亡くなってしまいます。

母のなか(大政所)は、竹阿弥という男性と再婚しますが、秀吉は新しい父と折り合いが悪く、家庭に居場所がありませんでした。 当時は「生まれた身分で一生が決まる」のが当たり前の時代。農民の子が武士になることさえ奇跡なのに、天下を狙うなど誰も想像していませんでした。

秀吉はわずかな希望を抱いて家を飛び出し、針を売って歩いたり、今川家の家臣である松下之綱に仕えたりしながら、自分の才能を認めてくれる主君を探し続けました。この放浪時代に、彼は「社会の裏表」や「人の心の動き」を実体験として学んだと言われています。

織田信長との出会い。なぜ「猿」は採用されたのか?

秀吉が18歳頃、運命の出会いが訪れます。のちに「魔王」と恐れられる革命児、織田信長(おだ のぶなが)です。 秀吉は、信長の小者(こもの=雑用係)として採用されました。当時の秀吉は小柄で、顔が猿に似ていたため、信長からは「猿」や「禿げ鼠(はげねずみ)」と呼ばれていたのは有名な話ですね。

ここで有名なのが「懐で草履を温めた」というお話です。 真冬の寒い日、秀吉が信長の草履を自分の胸元に入れて温めておいたことで、信長に「こいつは気が利く」と気に入られたというエピソードです。 これは単なるゴマすりではありません。秀吉は「相手が何を求めているか」を瞬時に見抜く観察力の天才でした。

信長という常識破りのリーダーが、家柄や伝統よりも「目の前の結果」や「自分への忠誠心」を重視することを見抜き、自分を最高にアピールしたのです。信長にとっても、既存の武士階級の常識に縛られない秀吉のような人材は、自分の手足として使いやすい存在だったのでしょう。

豊臣家の家系図

豊臣秀吉の歴史:不可能を可能にする「人たらし」の武功

信長の下で、秀吉は次々と伝説的な仕事を成し遂げていきます。その手法は、力任せの戦いではなく、驚くべきアイデアと実行力によるものでした。

墨俣一夜城と金ヶ崎の退き口。死地からの生還

秀吉が歴史の表舞台に躍り出たのが、美濃(岐阜県)攻略の際に築いた「墨俣一夜城(すのまたいちやじょう)」です。

敵地のど真ん中に、わずか数日で城を築くという不可能を、秀吉は川の上流で木材を加工し、筏(いかだ)にして流して現場で組み立てるという「プレハブ工法」のような物流作戦で成し遂げました。これにより織田軍は美濃攻略の拠点を手に入れ、勝利を決定づけました。

また、1570年の「金ヶ崎の退き口(かねがさきののきくち)」では、同盟者だった浅井長政の裏切りに遭った信長を逃がすため、最も危険な「殿(しんがり)」を務めました。 殿とは、逃げる本隊の最後尾に残り、迫り来る敵を命がけで食い止める、生存率が極めて低い役割です。

多くの武将が尻込みする中、秀吉は自ら名乗りを上げました。 秀吉はここで死を覚悟して戦い、ボロボロになりながらも見事に生還。信長から「あいつは命を預けられる男だ」という絶対的な信頼を勝ち取りました。この自己犠牲の精神が、信長の冷徹な心をも動かしたのです。

長浜城主となり「羽柴」へ改名。政治のプロへ

数々の戦功により、秀吉は浅井氏の旧領地を与えられ、近江(滋賀県)の長浜城主となりました。ついに「一国一城の主」となったのです。

ここで彼は「木下」から「羽柴(はしば)」へと名前を変えます。 これは、織田家の二大巨頭である丹羽長秀(にわ ながひで)と柴田勝家(しばた かついえ)の一文字ずつをもらったものです。 「先輩たちを尊敬しています。

私はまだお二人の足元にも及びません」という謙虚な姿勢を見せることで、急速に出世する自分への周囲の嫉妬をかわす、秀吉らしい高度なコミュニケーション術でした。

豊臣秀吉の歴史:天下への分岐点「本能寺の変」

1582年6月2日、日本の歴史を完全にひっくり返す大事件が起きます。織田信長が京都・本能寺で倒れたのです。

中国大返し。100万石を賭けたスピード勝負

主君・信長が明智光秀に討たれた時、秀吉は岡山県で毛利軍と戦っていました(備中高松城の水攻め)。 知らせを聞いた秀吉は、その衝撃を部下にも悟らせず、すぐに毛利と仲直り(和睦)しました。そして、全軍を率いて京都へ取って返しました。

これが、約200kmをわずか10日で駆け抜けた伝説の「中国大返し」です。

なぜ、そんな超人的なスピード移動ができたのでしょうか? それは、弟・豊臣秀長が事前に、移動ルート沿いの村々に大量のおにぎりや松明(たいまつ)、替え馬を準備させていたからです。

情報の速さと、完璧な準備(ロジスティクス)。 秀吉と秀長の最強兄弟コンビは、他の武将が混乱して動けずにいる間に、「主君の仇(かたき)を討つ正義の味方」という圧倒的な優位ポジションを独占したのです。

山崎の戦いで明智光秀を撃破。天下の主導権

6月13日、秀吉は山崎(京都府)で明智光秀の軍を迎え撃ちました。 光秀は、自分が信長を討ったあとに秀吉がこれほど早く戻ってくるとは夢にも思っていませんでした。

準備不足の明智軍に対し、秀吉軍は一気に攻め立てて勝利します。 光秀は敗走中に農民に襲われて亡くなり、秀吉は「信長様の後継者」レースで圧倒的なトップに躍り出ました。

この戦いの勝敗を分けた「天王山」を占拠したことが決め手となり、今でも「勝負の分かれ目」を天王山と呼ぶようになりました。

豊臣秀吉の歴史:織田家を乗っ取り「天下人」へ

信長の仇を討った秀吉ですが、まだ織田家の中には、家柄や実績で秀吉を見下す強力なライバルがいました。

清洲会議と賤ヶ岳の戦い。ライバルの排除

織田家の今後を決める「清洲会議」で、秀吉は信長の三男・信孝ではなく、わずか3歳の孫である三法師(さんぼうし)を担ぎ上げました。これにより、筆頭家老の柴田勝家を政治的に無力化します。

納得のいかない勝家に対し、秀吉は1583年、「賤ヶ岳(しずがたけ)の戦い」を仕掛けてこれを撃破、勝家を自害に追い込みました。 これにより、秀吉は名実ともに、信長が築いた巨大な組織のトップに立ったのです。

この戦いで活躍した加藤清正(かとう きよまさ)や福島正則(ふくしま まさのり)ら若手武将は「賤ヶ岳の七本槍」として有名になりました。彼らは秀吉の妻・ねね(北政所)が我が子のように大切に育てた「豊臣チルドレン」であり、のちの豊臣政権を支える軍事的な柱となりました。

徳川家康との対決。武力より恐ろしい外交戦

唯一残った巨大な壁が、東国の徳川家康(とくがわ いえやす)でした。 1584年、両者は「小牧・長久手の戦い」で激突。戦術では家康が秀吉軍を打ち破りましたが、秀吉はすぐに「政治戦」へ切り替えました。

家康が守っている主君筋の織田信雄を単独で説得し、降伏させることで、家康から「戦う理由(大義名分)」を奪ってしまったのです。

さらに、秀吉は自分の実の妹(朝日姫)を離婚させてまで家康の妻にし、さらには自分の実の母(大政所)を人質として江戸へ送るという、なりふり構わぬ誠意(あるいは凄まじいプレッシャー)を見せました。

ついに家康も「この男の執念には勝てない」と悟り、大阪へ上洛して秀吉に頭を下げ、家来となることを誓いました。秀吉は、戦わずして最強の敵を味方に変えたのです。

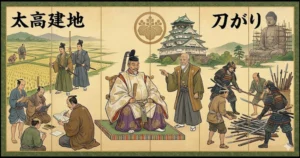

豊臣秀吉の歴史:日本を再構築した「太閤」の三大革命

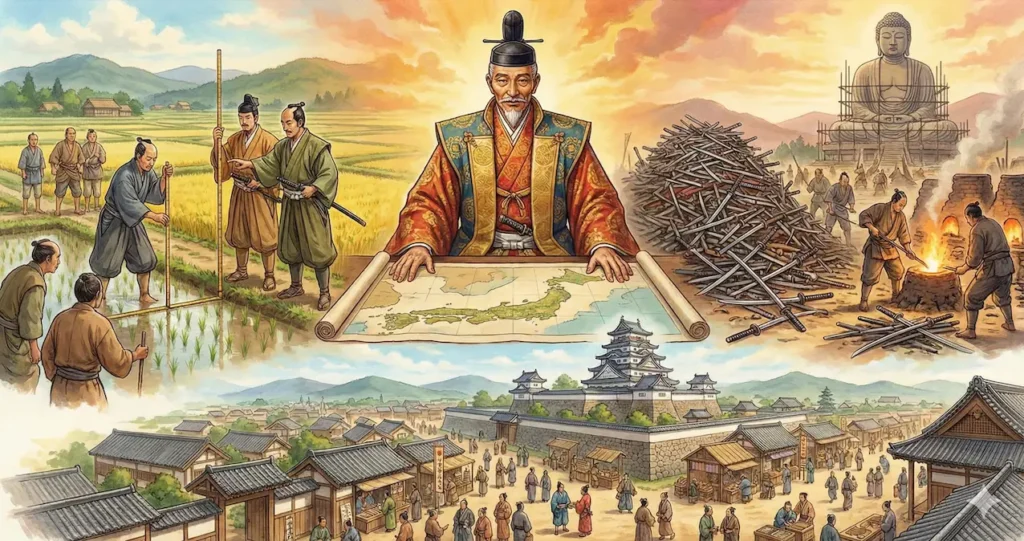

天下統一を進める中で、秀吉は日本という国の仕組みを根底から変える「革命的な政策」を実行しました。これらは、のちの平和な江戸時代、ひいては現代日本の社会構造の原型となっています。

革命1:太閤検地(たいこうけんち)。データの統一

それまでバラバラだった土地の広さの単位や、測量の基準を、秀吉は全国で完全に統一しました。 そして、「どの土地で、どれくらいのお米が獲れるか」を「石高(こくだか)」という数値で表し、公式な帳簿に記録しました。

これがなぜすごいのでしょうか? お米の収穫量を「数字」で管理することで、税金(年貢)の徴収を公平にし、各地域の経済力を正確に把握できるようになったからです。

また、その数字に基づいて「各大名が何人の兵士を出せるか」という軍事力も明確になりました。 いわば、日本全国の土地情報を「デジタル化」して一元管理したようなものです。これにより、主従関係が非常に明確になりました。

革命2:刀狩(かたながり)。暴力の独占

農民から刀や槍、鉄砲などの武器をすべて取り上げました。 表向きの理由は「没収した鉄で巨大な大仏を作るから、お前たちは功徳(くどく)が得られるぞ」という、秀吉らしい「人たらし」で宗教的な説明でした。

真の目的は、農民による一揆(反乱)を物理的に不可能にすることと、武士と農民の身分をハッキリ分けること(兵農分離)です。 「戦うプロの武士」と「生産するプロの農民」を分けたことで、日本から内乱の火種が消え、平和な社会への大きな一歩となりました。

百姓出身の秀吉が、「百姓が二度と下剋上(下克上)できない社会」を作ったのは、なんとも皮肉な歴史の事実ですが、これが長期的な平和に寄与したことは間違いありません。

革命3:関白就任と「豊臣」姓の創設

秀吉は、武家としての家柄のなさをカバーするため、朝廷のトップである「関白(かんぱく)」の地位を手に入れました。

さらに、天皇から「豊臣(とよとみ)」という新しい苗字を賜ります。 源氏や平家といった古い血筋に頼らず、自分が新しい名家の始祖となったのです。

「俺の命令に従わない奴は、関白(天皇の代行者)への反逆者だ」 という強力な法的根拠を手に入れたことで、秀吉の権威は、もはや武士という枠を超えて絶対的なものとなりました。

豊臣秀吉の歴史:天下統一の完成と栄華の絶頂

1590年、秀吉は関東の覇者・北条氏を「小田原征伐」で滅ぼしました。 20万を超える大軍で城を包囲し、城の周りで茶会を開いたり、芸人を呼んだり、一夜にして城を築いたり(小田原一夜城)と、圧倒的な力の差を見せつけて戦わずして勝ったのです。

その後、東北地方の伊達政宗らも降伏させ、ついに日本全国が一つになりました。 100年以上続いた戦国時代を、秀吉は信長の死からわずか8年で終わらせてしまったのです。

豪華絢爛な桃山文化。権力のビジュアライズ

秀吉の時代は、派手で活気のある「桃山文化」が花開きました。

- 大阪城: 五層の天守閣に黄金の装飾が輝く、難攻不落の巨大要塞。豊臣の富の象徴です。

- 聚楽第(じゅらくだい): 京都に築いた豪華な邸宅。天皇を迎えて、自分の力を誇示しました。

- 黄金の茶室: 壁も天井も、畳までがすべて金ピカの、分解して移動可能な茶室。

これらは単なる成金趣味ではなく、「秀吉の力は神に近い」と周囲に思わせるための、計算し尽くされた演出(プロパガンダ)でした。茶聖・千利休(せんのりきゅう)と共に、お茶の文化を「政治の秘密会議の場」として使いこなし、大名たちの心理を巧みにコントロールしました。

豊臣秀吉の歴史:分岐点となった「弟・秀長の死」

秀吉の歴史を語る上で、絶対に忘れてはならない人物が、弟の豊臣秀長(とよとみ ひでなが)です。 1591年、この「最高の弟」が病で亡くなったことが、豊臣政権の崩壊の始まりでした。

最強のブレーキを失った秀吉の変貌

秀長は、秀吉が唯一、本音で弱音を漏らせる相談相手でした。また、感情的になりやすい秀吉を冷静になだめ、間違いを指摘できる唯一の「ブレーキ役」でもありました。 秀長は家臣団の対立を裏で抑え、外部の大名たちとも良好な関係を築く「調整役」としても超一流でした。

しかし、秀長が死ぬと、秀吉の周りには「イエスマン(言いなりの人)」か「手柄を狙う野心家」しかいなくなりました。

ここから秀吉は、まるで何かに取り憑かれたように、それまでの「理知的で人たらし」な面を失っていきます。孤独感からくる不安が、残酷で無謀な決断を繰り返させることになったのです。

豊臣秀吉の歴史:晩年の暴走と「影」の部分

天下統一後の秀吉の歴史は、悲劇的な出来事が続きます。成功が彼を狂わせたのか、あるいは孤独がそうさせたのか、非常に重いテーマです。

秀次事件。一族を襲った凄惨な粛清

1595年、秀吉は一度は自分の後継者として関白の位を譲った甥の豊臣秀次(ひでつぐ)に対し、突然「謀反の疑い」をかけて自害に追い込みました。

さらに、秀次の妻子や幼い子供たち30名以上を、京都の三条河原で公開処刑するという、残虐極まりない事件を起こします。 これは、自分の実子である秀頼(ひでより)が生まれたため、秀次が邪魔になったからだと言われています。

この事件により、豊臣家を支えるはずの親族は激減し、多くの大名たちの心は秀吉から急速に離れていきました。「明日は我が身か」という恐怖が国を支配したのです。

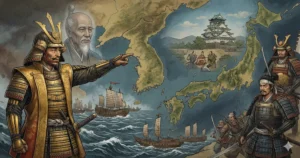

朝鮮出兵(文禄・慶長の役)。泥沼の消耗戦

1592年、秀吉は日本国内の統一だけでは満足せず、大陸(明=中国)の征服を目指して、朝鮮半島へ計15万人以上の大軍を送りました。 しかし、現地の激しい抵抗と明の援軍により、戦いは長期化し、泥沼の消耗戦となります。

この無謀な戦争により、豊臣家の財政は破綻寸前となり、多くの優秀な武士たちが異国の地で命を落としました。 さらに、最前線で苦労して戦わされた武将たち(加藤清正ら)と、後方で報告や物資管理を担当した役人たち(石田三成ら)の間に、「アイツらは現場を分かっていない」「アイツらは報告が嘘ばかりだ」という、修復不可能な恨みの亀裂が生まれてしまいました。これが、のちの関ヶ原の戦いでの分裂へと直結していくのです。

豊臣秀吉の歴史:醍醐の花見と、震える手での最期

死期を悟った秀吉は、1598年の春、京都の醍醐寺で空前絶後の豪華な「醍醐の花見」を開きました。 正室のねね、側室の茶々(淀殿)、そして愛する息子・秀頼らに囲まれ、彼は人生最後の輝きを楽しみました。しかし、その華やかさの裏で、秀吉の体はすでにボロボロでした。

「露と落ち 露と消えにし 我が身かな」

同年8月18日、秀吉は伏見城でこの世を去りました。享年62歳。 彼が残した辞世の句は、あまりにも有名です。

「露と落ち 露と消えにし 我が身かな なにわのことも 夢のまた夢」

(意味:私の人生は、朝露のように降りて、朝露のように消えてしまった。大阪で築いた数々の栄華も、すべては夢の中の夢のような出来事だった)

かつての覇気は完全に消え、最期の秀吉は、幼い息子・秀頼の将来を案じる一人の父親としての弱さを露呈しました。 徳川家康ら五大老を枕元に呼び、「秀頼を頼む、秀頼を頼む」と何度も涙ながらに手を握り、懇願したといいます。

あれほど人を操る天才であり、日本中の大名を屈服させた秀吉が、最期は誰の心も信じられず、孤独な恐怖の中で逝ったのは、権力の頂点に立った者の究極の悲哀を感じさせます。

豊臣秀吉が歴史に残したメッセージ

いかがでしたでしょうか。 豊臣秀吉の波乱に満ちた歴史をまとめます。

- 究極の自己プロデュース: どん底から「人たらし」と「観察力」を武器に、トップへと駆け上がった、不可能を可能にする圧倒的な精神力。

- 国家システムの創造: 太閤検地や刀狩、石高制など、のちの平和な日本を維持するための「社会のOS」を作り上げた革命的な行政手腕。

- 家族の絆と悲哀: 弟・秀長という相棒がいたからこそ奇跡的な成功を収め、彼を失ったからこそ暴走し、自滅の道を歩んだ。一人の人間としての弱さと孤独。

秀吉の歴史は、単なる成功物語ではありません。 「人は何のために力を持ち、どう使えば幸せになれるのか?」 「成功を維持するために、何が最も大切なのか?」 そんな深い問いを、現代の私たちに投げかけています。

大河ドラマ「豊臣兄弟!」では、若き日の秀吉と秀長が、この壮大な歴史をどのように泥臭く駆け抜け、そしてどのような夢を未来に託そうとしたのか。 二人の「絆」の視点から描かれる秀吉の新しい姿に、ぜひ注目してみてください!