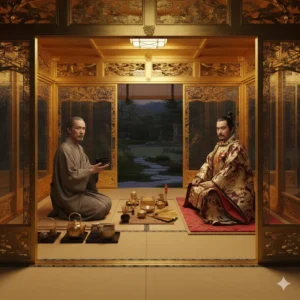

日本史上、最もドラマチックな「成り上がり」といえば、農民から天下のトップに登り詰めた豊臣秀吉(とよとみ ひでよし)を思い浮かべる人が多いでしょう。 しかし、その秀吉の成功を、一秒たりとも欠かさず支え続け、天下統一を「現実」のものにした影の主役がいたことを忘れてはいけません。

その名は、豊臣秀長(とよとみ ひでなが)。秀吉のたった一人の実の弟です。

2026年の大河ドラマ「豊臣兄弟!」の主人公としてスポットライトを浴びるこの二人は、歴史ファンの間で「日本史上、最強の兄弟タッグ」と呼ばれています。 なぜなら、性格も才能も正反対だった二人が、パズルのピースのように完璧に噛み合い、誰も成し遂げられなかった偉業を達成したからです。

「秀吉の弟だから出世しただけじゃないの?」 「具体的な連携プレーの中身って?」 「なぜ秀長が死ぬと、秀吉は暴走してしまったの?」

この記事では、豊臣秀吉と豊臣秀長の歴史を徹底解説します。 二人の出会いから、織田信長の下での修行時代、本能寺の変という最大の危機、そして天下統一後の統治システムまで。驚異的な「連携と功績」を紐解いていきましょう!

豊臣兄弟の功績と連携:なぜ二人は天下を獲れたのか

戦国時代には多くの兄弟武将がいましたが、その多くは家督(家のリーダーの座)を巡って殺し合ったり、対立したりしました。 織田信長は弟の信行を殺し、武田信玄は父を追放しました。

そんな血生臭い時代に、秀吉と秀長は生涯、一度も争うことなく、互いを信頼し続けました。これが、彼らが勝者になれた最大の理由です。

究極の「表」と「裏」の役割分担

二人の連携の基本は、秀吉が最前線に立ち、秀長が後方から支援することでした。

豊臣秀吉の役割は「攻め」です。 人たらしの才能で味方を増やし、墨俣一夜城のような驚天動地のアイデアで敵を驚かせる。まさに「太陽」のように、みんなを引っ張るカリスマでした。

対する豊臣秀長の役割は「守り」と「補佐」です。 兄の無茶なアイデアを現実の計画に落とし込み、予算を確保し、兵士たちの食事(兵站)を整え、家臣たちの不満を聞いて回る。まさに「大地」のように、組織の土台を支える存在でした。

この「夢を語る人」と「夢を形にする人」の組み合わせが、百姓出身という不利な条件を跳ね返し、日本中を味方につける原動力となったのです。

織田信長時代から続く豊臣兄弟の役割分担

二人の連携は、織田信長(おだ のぶなが)に仕えていた頃から確立されていました。

墨俣一夜城でのロジスティクス革命

秀吉の出世のきっかけとなった「墨俣一夜城(すのまたいちやじょう)」。 敵地のど真ん中に、わずか数日で城を築くという不可能を可能にしたのは、秀長の完璧な資材管理(物流)でした。

川の上流で木材を加工し、筏(いかだ)にして流して、現地で一気に組み立てる。この複雑な段取りを現場で仕切ったのは秀長だと言われています。

秀吉が信長に「できました!」と報告する影で、秀長は泥にまみれて図面を引き、職人たちを指揮していました。

金ヶ崎の退き口で見せた「死地」の連携

1570年の「金ヶ崎の退き口」。裏切りによって全滅の危機に陥った信長を逃がすため、秀吉は最も危険な最後尾の守りである「殿(しんがり)」を務めました。

生還率ほぼゼロと言われたこの戦いで、秀吉が命を繋ぎ止めたのも、秀長との連携があったからです。 秀吉が前線で敵を食い止めている間、秀長は的確な撤退ルートを確保し、兵士たちのパニックを抑え、秩序ある退却を成功させました。

信長はこの時、「秀吉という男は、表も裏も隙がない」と感心したといいます。

豊臣兄弟奇跡の連携!本能寺の変と中国大返しの裏側にあった秀長の兵站

二人の連携が歴史上最も輝いた瞬間、それが1582年の「本能寺の変」の直後に起きた「中国大返し(ちゅうごくおおがえし)」です。

200キロを走破するための「給水所」作戦

備中高松城(岡山県)で毛利軍と戦っていた秀吉軍は、信長が死んだという知らせを聞くやいなや、即座に京都へ向かいます。

約200キロの距離を、数万人の兵士がわずか10日足らずで移動する。 これは物理的に考えて、ただ走るだけでは不可能です。兵士が疲れ果て、お腹を空かせて、途中で脱落してしまうからです。

ここで秀長は、神がかった実務能力を発揮しました。 彼は秀吉が全軍に出発の号令をかけるのとほぼ同時に、進路となるルート上の村々に先回りして「金」を配り、大量の「握り飯」や「飲み水」、そして夜道を照らす「松明(たいまつ)」を準備させました。

現代のマラソン大会にある「給水所」を、200キロにわたって数万人のために用意したようなものです。 兵士たちは走りながら食事を摂り、夜通し進軍し続けることができました。

山崎の戦いでの勝利のバトン

秀吉軍が、光秀の予想を遥かに超えるスピードで京都(山崎)に現れた時、勝負は決まっていました。 光秀は「まだ到着するはずがない」と油断し、準備不足のまま戦うことになったからです。

「戦いは戦場で始まるのではなく、移動(兵站)で決まる」 秀長のロジスティクス能力が、兄を天下人の入り口へと押し上げたのです。

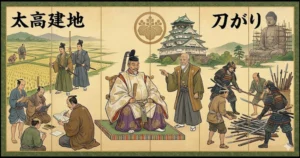

天下統一を盤石にした豊臣兄弟の功績:太閤検地と刀狩の現場指揮

秀吉が天下人になると、二人の連携は「軍事」から「政治」へと移行します。 豊臣政権が日本の仕組みを根本から変えた「太閤検地」と「刀狩」。この巨大プロジェクトを実際に動かしたのは、実務の天才・秀長でした。

日本の仕組みを書き換えた「石高制」

太閤検地とは、日本全国の土地の広さと、そこでどれだけのお米が獲れるかを数字で測り直す「全国一斉調査」です。

それまでは地域ごとにバラバラだった物差し(単位)を、秀長は「京升(きょうます)」という基準で全国統一しました。 「どの土地が、どれだけの価値(石高)があるか」をデータ化したことで、税金の徴収が公平になり、武士の軍事力も数字で管理できるようになりました。

秀長は、反対する寺社勢力(東大寺や興福寺など)に対し、武力で威圧するのではなく、粘り強い交渉で「新しいルール」に従わせました。この「納得させる力」が、内乱を防ぎ、平和な時代を作る土台となりました。

暴力の独占「刀狩」の成功

農民から武器を取り上げる「刀狩」も、一歩間違えれば全国的な農民一揆を引き起こす危険な政策でした。

秀長は、集めた刀や槍を「京都の大仏様の釘やカスガイにする」という宗教的な理由を添えて、農民たちの信仰心に訴えかける「人たらし的な宣伝」を兄と共に展開しました。

「奪う」のではなく「供出(寄付)させる」という演出。 このソフトなアプローチが功を奏し、日本から内乱の火種が消えていきました。

豊臣秀長が総大将を務めた地方平定:四国・九州征伐の真実

「秀長は裏方の人」というイメージがありますが、実は彼は10万〜20万の大軍を率いる「最強の司令官」としての功績も持っています。

四国征伐:長宗我部元親を降す圧倒的な包囲網

1585年の四国征伐。秀吉は政治に専念するため、弟の秀長を総大将に任命しました。

秀長は、他家からの援軍(毛利氏など)を含む巨大な連合軍を、一人の不満も出さずに完璧に統率しました。

四国の覇者・長宗我部元親(ちょうそかべ もとちか)に対し、圧倒的な兵力で三方向から包囲。 元親は秀長の隙のない戦い方に降参を認め、「秀長殿のような立派な武将がいる限り、豊臣には勝てない」と悟ったといいます。

九州征伐:島津氏を屈服させた根白坂の戦い

1587年、今度は九州の島津義久(しまづ よしひさ)との戦いです。

ここでも秀長は日向(宮崎)方面軍の総大将として出陣。戦国最強とも言われた島津軍の決死の突撃を、鉄壁の陣地と火力で粉砕しました。 しかし、秀長の真骨頂は勝利の後です。

彼は敗北した島津氏を滅ぼさず、領地を保証し、プライドを傷つけないように配慮して豊臣政権に取り込みました。 「敵を味方に変える」 この秀長流の戦後処理が、遠く離れた九州を長期間、平和に保つ鍵となったのです。

豊臣秀長による外交と調整:家康臣従と千利休の助命

秀吉が天下人として君臨するためには、最大のライバルである徳川家康(とくがわ いえやす)を仲間に引き入れる必要がありました。この不可能に近い交渉をまとめたのも秀長です。

徳川家康を動かした「母と妹」の人質作戦

家康はなかなか秀吉に頭を下げませんでした。秀吉は怒り、「もう一度家康と戦だ!」と息巻いていました。

もし戦えば、たとえ勝っても豊臣家もボロボロになります。 秀長は兄をなだめ、ある驚くべき提案をします。「兄貴。ここは『誠意』で攻めましょう。

私たちの実の母(大政所)を人質として江戸へ送るのです」 天下人の母が人質になる。この常識破りの提案を、秀長は母を説得し、家康にも根回しして実現させました。

家康は「秀長殿の誠意に免じて、秀吉公に会おう」と、ついに上洛を決めました。秀長の調整力が、日本の再分裂を救ったのです。

千利休のブレーキ役

秀吉と茶聖・千利休(せんの りきゅう)の美意識が対立し、不穏な空気が流れた時も、秀長が二人の間を取り持つ唯一の「緩衝材(クッション)」でした。

秀長は茶の湯にも深く精通しており、利休からも深く信頼されていました。 当時の人々は「内々のことは宗易(利休)、公儀のことは宰相(秀長)に頼め」と言い合うほど、秀長は政権の良心であり、最後のストッパーだったのです。

豊臣兄弟の崩壊:豊臣秀長の死が招いた豊臣政権の滅亡

しかし、物語にはあまりにも悲しい結末が待っています。 1591年1月、天下統一が完成した直後、豊臣秀長は大和郡山城で病に倒れます。享年52歳。

ブレーキを失った秀吉の暴走

秀長の死は、豊臣政権の死と同義でした。 なぜなら、秀吉に面と向かって「兄さん、それは間違っています」と言える唯一の人間がいなくなってしまったからです。

秀長が亡くなったその直後、まるで堰(せき)を切ったかのように、秀吉の暴走が始まります。

- 千利休への切腹命令。

- 無謀な海外派兵である「朝鮮出兵(文禄・慶長の役)」。

- 後継者である甥・豊臣秀次を自害させる「秀次事件」。

これらはすべて、秀長がいれば防げた悲劇でした。 秀長はロジスティクスの天才として、海を越える戦争の「不可能性」を数字で理解していたはずですし、秀次のことも可愛がっていたので、秀吉を説得して共存させたはずです。 「最高のナンバー2」を失ったことで、豊臣家は内側からボロボロになり、自滅への道を歩んでしまったのです。

内部リンク:豊臣秀長の死因とは?兄秀吉を支えた名補佐役の最期と歴史への影響 内部リンク:もし豊臣秀長が長生きしたら?豊臣政権のIF考察

まとめ:豊臣秀吉と豊臣秀長が歴史に残した「組織論」の極意

いかがでしたでしょうか。 豊臣兄弟、秀吉と秀長の歴史と功績、そして連携についてまとめます。

- 最強の役割分担: 秀吉が「光(ビジョン)」となり、秀長が「影(実務)」となって、百姓からの天下統一を成功させた。

- 物流と行政の革命: 中国大返しや太閤検地など、秀長による完璧なロジスティクスと実務能力が、豊臣の平和を形作った。

- 調整役の重要性: 徳川家康や千利休、そして家臣団の対立を抑えていたのは秀長の人望であり、彼の死が政権の寿命を決定づけた。

この二人の歩みから私たちが学べるのは、「トップがどれだけ優秀でも、それを支える冷静な実務家がいて初めて、組織は永続できる」という真理です。

2026年の大河ドラマ「豊臣兄弟!」では、仲野太賀さんが演じる強くて優しい秀長と、ムロツヨシさん(※キャスト未発表時の想定含む、あるいは今後の発表キャスト)が演じるエネルギッシュな秀吉の絆が、どのように描かれるのか。 二人の「奇跡の連携」の輝きに、ぜひ注目してみてください!